経営戦略、というと定性的な方向性をまず思い浮かべます。〇〇市場に参画する、新規製品を上梓する、DXで効率化を図る、AI人材を育成するetc。これは企業が直近で課題と思っていることを解決する施策を打ち出す、という意味で非常に一般的です。既存市場では飽和感があるから新規市場に参画する、既存の製品の需要ではじり貧のため、新しい製品でユーザーの需要を喚起する、人材が高齢化しているためDXで効率化を図るなど、定性的な課題とセットになっています。

売上や利益の目標ではなく、少し客観性を上げると、フレームワークを用いた戦略立案もあります。例えば、SWOT分析。自社内部の強み/弱みと外部の機会/脅威を掛け合わせた戦略の設計で枠組みを持って考えることで思考が限定され、積極戦略や差別化戦略、を一定程度の品質で仕上げることができます。もうひとつ挙げます。戦略とは他者との競争で設計されるものだ、ということでポーターのファイブフォース分析も使われている企業が多いと思います。これは、自社を取り合巻く5者の関係性の枠組みを用いることで、自社が独占から完全競争のどの位置にいるか、そしてその場合どうするかを模索できるものです。5者とは、産業内での競合、買い手、売り手、代替品、新規参入です。これら自社の課題を特定した上で抽出する解決策としての戦略や、経営学としてのフレームワークを活用した戦略は有用です。しかしながら、どうしても課題を設定するのは主観的であり、フレームワークの枠組みは所与のものです。そのため、客観性が乏しく、間違った方向に突き進んでしまう可能性もあるわけです。

前置きが長くなりましたが、戦略を立案するにあたり、主観的な要素をできるだけ排除し、もっと客観的に立案できないか、という発想で統計学がでてきます。統計学で戦略立案?と思われたかもしれませんが、データを集めて統計の分析を施すことで、100%ではないですがより科学的な示唆が得られる可能性が高まります。但し、前述した定性的な戦略の立案の仕方が間違っているというわけではなく、そうした今までのやり方に限界を感じたときの補足情報として活用できると思っております。

ここからが統計学的な戦略策定のアプローチになります。以下のステップに沿って進めます。

①分析する企業対象の設定(競争する市場)

②分析すべき成果の設定と要因の洗い出し

③必要なデータの収集

④分析と示唆出し(重回帰分析)

自分たちが所属する市場の競合企業を分析して、その企業からなんの要因が業績向上につながっているかを把握するイメージです。それにより、自社の取りうべき戦略を考えるというプロセスです。最初に述べた定性的な方向性やフレームワークにこの情報を載せるとより精度が高まります。逆に言うと、競合他社からの示唆なので、その域を出ない戦略しか出てこない、という弱点はあります。

今回、①~④を簡略的に行います。実際はもう少し丁寧に進めますがイメージを掴んでもらうのを優先します。まず、分析する企業対象ですが、機械・電子部品業界を選択し、その中で情報を比較的取得しやすい上場企業から抽出します。

村田製作所、TDK、オムロン、ミネベアミツミ、安川電機、ヒロセ電機、住友電気工業、東京応化工業、アルプスアルパインズ、デクセリアルズの10社です。

この10社の「ROA(総資産利益率)」を最後に求める成果として設定します。そしてこのROAの高低を決める候補となる要因を洗い出します。この要因を洗い出す際のポイントは、当然すぎる要因は除外する、です。例えば売上高営業利益率を要因に設定してまうと、影響が近すぎて因果の関係性が観測できないとなってしまいます。一番良いのは、言われてみたらありえそうだけど本当かどうかわかりかねる、といった絶妙な要因です。あまりにROAから遠すぎると参考にならないのでそういった要因も除外します。(事務所での挨拶の数、など)

独断と偏見で4つ選んでみました。あくまで有価証券報告書などの公的データから取得できるデータに絞ったため、本来であればもう少し幅広に検討してもよいかもしれません。

1)展開国数(セグメントの広がり)

2)事業セグメント数(多角化度)

3)従業員1人あたり総資産(資本効率構造)

4)売上高(log・規模の経済) ※規模の大小が大きいので対数変換

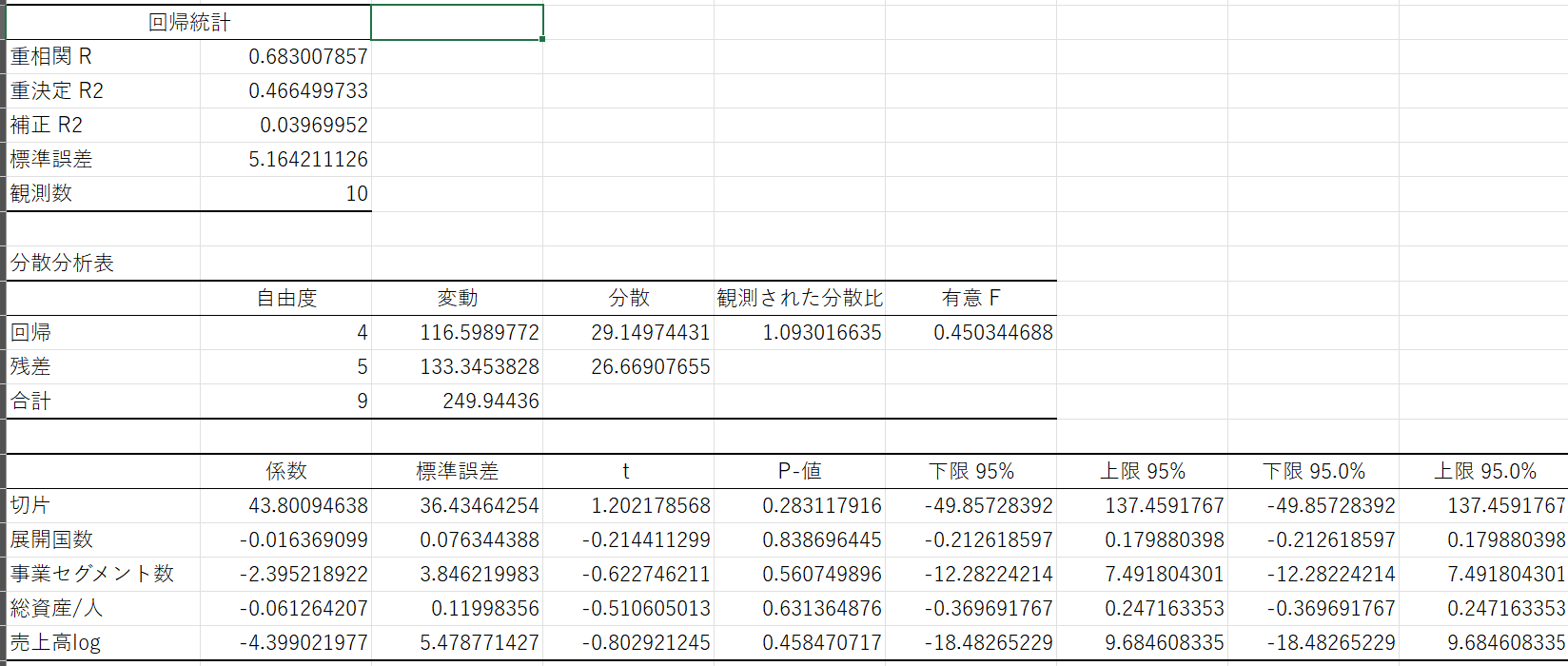

重回帰分析をエクセルで行った結果は、以下の2枚目のようになりました。(今回は重回帰分析の解釈は説明を割愛します)結論からいうと、4つの項目は、ROAの増減に影響を与え無さそう、です。p値(データのバラつきだけで偶然得られる確率)が小さいほど信頼できそう、という点を見ると、全ての項目で0.05を上回っており、偶然の可能性が高い=ROAに寄与しているかは言い切れない、となります。本来であれば、4つの項目は除外できるということがわかったので、ここから更に別の項目を探すのですが、今回はイメージを持ってもらうためにここで止めます。

もし、ここで例えば従業員1人あたり総資産のp値が0.05以下で、ROAに対する影響が強そうであれば、従業員1人当たりの資産=PCや生産設備などを増やそう/減らそう、などの客観的な戦略に繋がるわけです。これも踏まえて、主観的なSWOTや5フォースなどの定性戦略と組み合わせる、のがより深みを増せるのかな、と思います。

今回は、一般的な戦略の立て方に加えて、経営戦略に統計を取り入れるメソッドを取り上げてみました。