最近では、人手不足を背景に、生成AIを業務効率化に活かす動きが加速しています。加えて、データ活用による意思決定の高度化も注目を集めています。これまで経験と勘に頼っていた判断を、客観的なデータに基づいて行うことで、属人性を排除し、より再現性の高い経営判断を行うことが目的です。しかし、この「データに基づく意思決定」を継続的に実現するには、単発の分析ではなく、企業内でデータが安定的に流通・活用できる基盤が欠かせません。どこに、どんなデータが存在し、どのシステムや業務を経由して流れているのか──この「データの流れ」を明確にしなければ、どれほど高性能なBIツールを導入しても、活用は持続しません。

そこで最初に取り組むべきが、「データフロー図(Data Flow Diagram:DFD)」の作成です。データフロー図とは、システムや業務の中でどのようなデータがどこから生まれ、どこへ流れ、どこに蓄積されるかを可視化した図です。プロセスを矢印や円などのシンボルで示し、関係者間で「データの全体像」を共有します。データフロー図を描くにあたっては、専用のツールもありますが、汎用的なExcelを使ってみることをおすすめします。

データフロー図を描く意義:データ基盤の設計図として

多くの企業では「データ基盤」というとDWH(データウェアハウス)やETLツールなどのシステム的な構築を想起します。しかし、その前段階として、業務・システム全体でのデータの流れを設計図として描くことこそが、基盤整備の出発点です。これにより、➀重複して管理されているデータ➁抜けているデータや非構造化されたデータ(定められた形式や構造を持っていないもの)の存在➂関係者間の認識のずれを早期に発見できます。

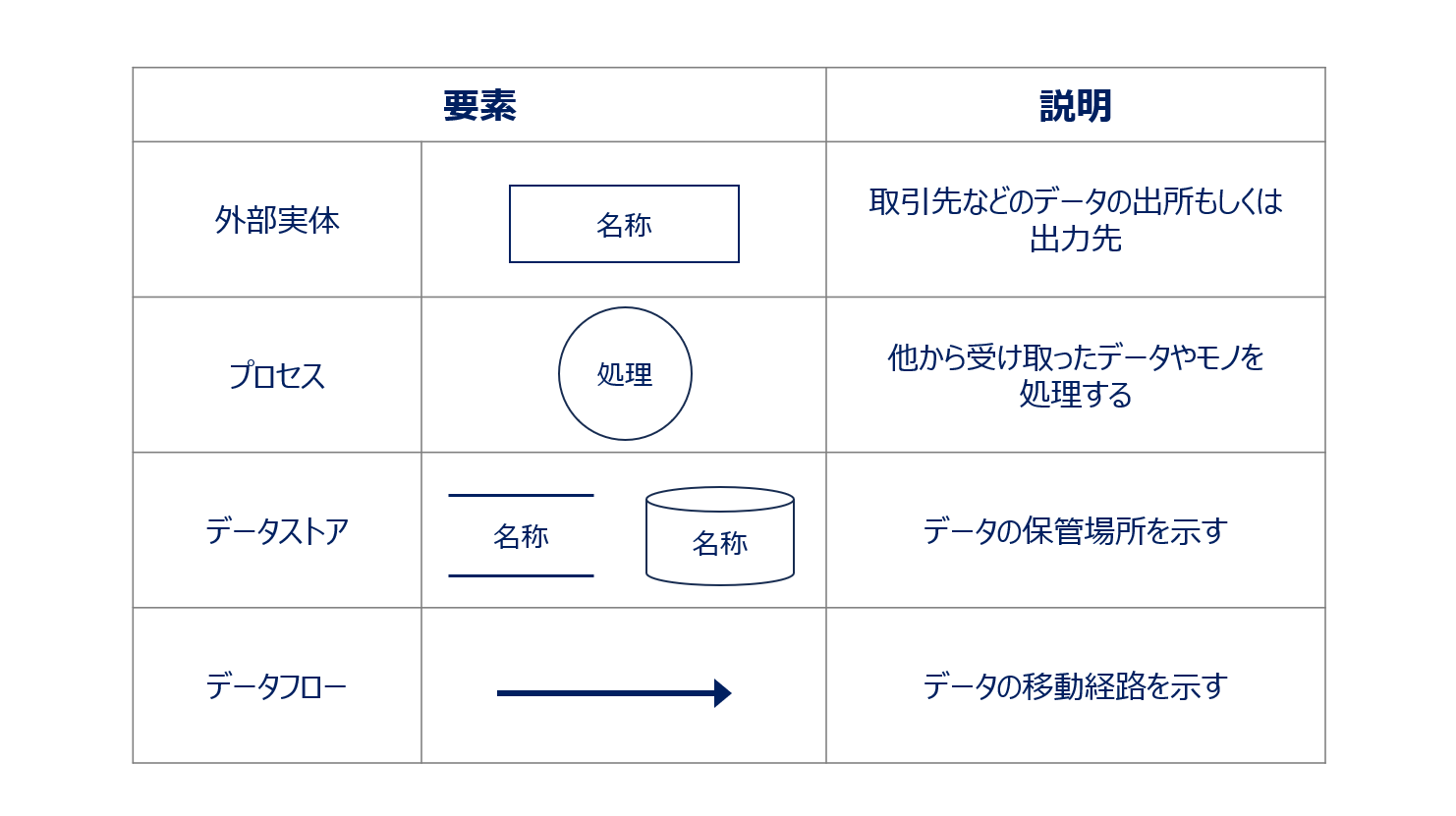

データフロー図は、次の4つの要素で構成されます。

1)外部実体:データの発生源や行き先(例:顧客、仕入先)

2)プロセス:データを処理する業務・システム(例:受注処理、在庫更新)

3)データストア:データを蓄積する場所(例:在庫DB、顧客リスト)

4)データフロー:これらの間を流れる情報(例:注文データ、出荷指示)

この4つを組み合わせて、「データがどのように流れているか」を視覚的に示します。

簡易的な作成時のルールと注意点を挙げます。

作成ルール

・プロセスには入力と出力が必ず存在する

全ての業務はインプット→プロセス→アウトプットで成り立っています。

・データストア間は直接データフローで結ばない

データストアの間には必ず処理が入ります。データストア単独では存在しないためです。

注意点

・業務フローではない

順序や時間の変化、役割分担、条件分岐など、業務フローで表すものは表現できません。

・粒度を統一する

目的に応じた粒度を設定し、フロー図全体で粒度を統一することが必要です。

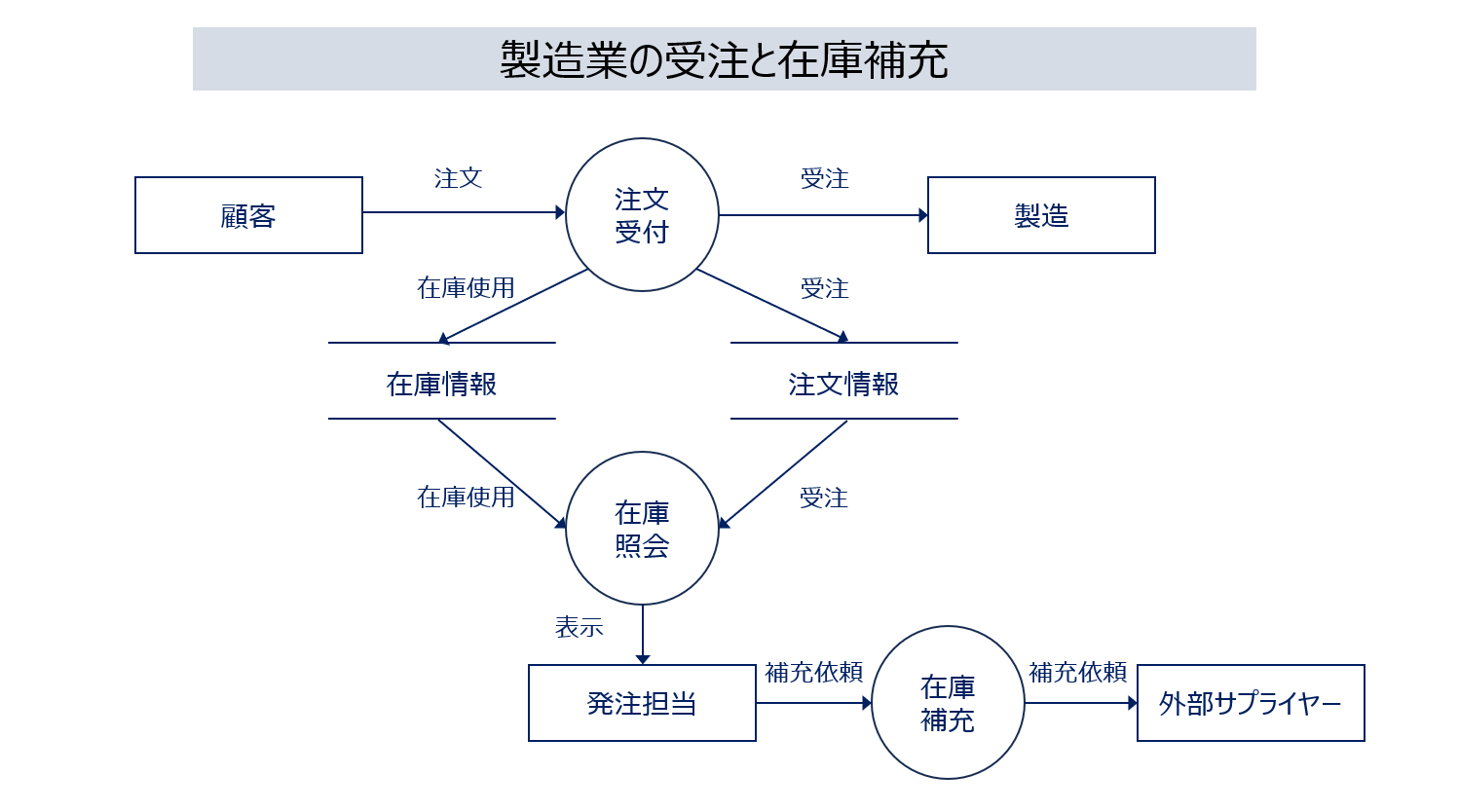

事例:製造業の受注~在庫補充プロセス

製造業の受注と在庫補充を描いたものです。顧客から注文が来て製造チームに受注情報を伝えるとともに、在庫情報と注文情報のデータに格納します。そのふたつの情報を元に発注担当が在庫の不足を感じて外部サプライヤーに発注をかける流れです。このデータフローを書いた上で、製造チームにも注文と在庫情報を共有することで、過剰に作りすぎていないか/不足していないかどうかを事前に予期しておいてもらうのはどうか、や在庫の紹介を外部サプライヤーに共有することで在庫補充のタイミングを察知し準備して置いてもらうのはどうかといった改善案を描けたりします。また、在庫情報が商品群でしかなかったものを個別に出せるようにしたい、といった改善点とかも出てくるかもしれません。

このようにデータフロー図を作成すると、「どの情報を誰に共有すべきか」「どこを自動化すべきか」といった改善策が自然に浮かび上がります。つまり、データフロー図は“データ基盤構築の前提となる構造理解のツール”です。いきなりデータベース設計やBI導入に入るのではなく、まず現場と経営層が同じ図を見ながら「データの流れ」を理解することが、継続的なデータ活用の第一歩となります。