今回はスケジューリングを扱っていきたいと思います。生産計画の立案などに活きてくる概念ですが、今回はスケジューリングの基本を扱っていきます。スケジューリングと聞くと、日程調整や期日の設定のイメージを持たれるかもしれません。念のため定義を確認すると、「限られた資源(時間・人・設備など)を効率的に配分し、作業やタスクの実行順序やタイミングを決定するプロセス」です。簡単に言うと、期日までにどう業務やタスクを配分して無理なく過不足なく終えるのか、と言えます。簡単そうに見えて奥が深いスケジューリングを見ていきましょう。

スケジューリングは、時間の悩みを説くための計画手法です。日常生活からプロジェクト、製品の製造など幅広く存在します。迫りくる期日に対して将来どのような順序でこなしていけば無事に終えることができるのか。過去の分析ではなく将来の予測をもとに計画を立てるものなので、難易度は高そうです。プロジェクトや製品の製造において言及されることが少なく、一見脇役にみえますが、品質、期日、コスト、の3要素に深くかかわってきます。

スケジューリングで最も中心となる概念は、「自由度」です。自由度の概念を説明するために、身近な電話とチャットの話をします。今やチャットでのやりとりの方が主流ではないかと思われますが、チャットの最大の特徴は即時性です。メールは宛先と題名を入れて、と事前に準備が必要ですが、チャットは打てば即相手に届きます。必要ならメッセージを修正することもできます。同じ画面でメッセージが繋がって見えるので、連続性もあります。これはスケジューリングの観点からすると、いつでも好きな時に読み書きできる、ということです。相手がその場にいなくても、朝でも夜でも対応はいつでもよいわけです。一方で、電話は別です。相手の声の調子を聞けるという最大の特徴はありますが、通話の間、相手と同じ時間帯に縛られることになります。地球の反対側の人と交流しようと思うと昼夜逆転の状況になったりします。この2つの話から言えるのは、チャットの方が自由度が高い、ということです。相手の都合に左右されずにいつでも対応できるということからそう言えます。

次に重要なスケジューリングの概念として、「律速過程」というものがあります。これは旅行を例にして話します。東京駅を出発点として、博多駅周辺のホテルが終着点とします。東京駅から羽田空港へ電車で30-40分程度、そこから飛行機で80-110分で福岡空港へ、そして博多駅まで地下鉄で5分、そこから徒歩でホテルまで10-15分という感じになるでしょうか。こうした複数の移動手段を用いる際に、どう考えるでしょうか。この中で一番ボトルネックとなる移動手段に焦点を合わせてスケジュールを組むのではないでしょうか。ボトルネックとなる移動手段は”飛行機”です。1日の本数が鉄道に比べて圧倒的に少ないのと、空港には1時間前には到着していないと手続きがあるため間に合いません。この飛行機に係る時間と前後を中心に旅行を組み立てるはずです。この最も一番速度が遅い(or時間を要する)工程を律速過程と呼びます。この工程が全体の速度を律するので、律速と呼びます。律速過程の前に時間的な余裕を置くことで、旅行工程の全体を予期せぬ出来事から守るようにします。自由度との話と絡めると、ボトルネック工程とは、工程を考える上で最も自由度が少ないと言えます。自由度は、予期せぬ出来事に対応できる余裕・能力を意味しています。私たちは経験的に、自由度を最大限確保するようにスケジューリングすることを身に着けています。

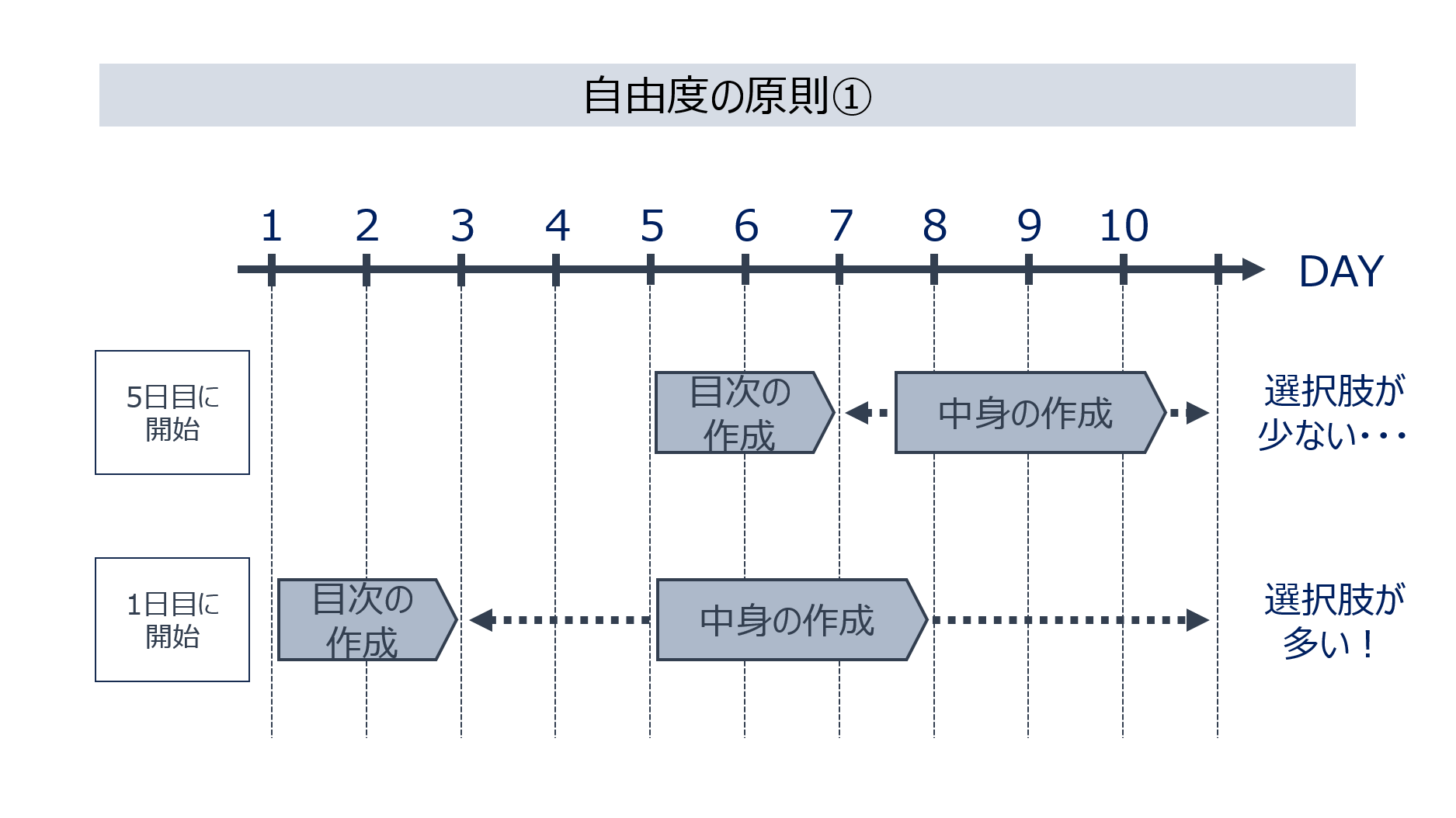

スケジューリングの重要性がわかってきたところで、より自由度を理解するために、原則を扱っていきます。前提として、いくつかある選択肢の価値が同じ、として記載しています。

➀他の工程のために、自由度の消費を最小限に留める選択肢を選ぶ

これは、どういうことかというと、例えば10日間の期日でレポートを書くとして、目次の作成(2日)→ 中身の作成(3日)という工程に分かれるとします(目次を作成する前に中身の作成をすることはできない、つまり順序に制約があります)。極端な例を挙げると、5日目に目次の作成を始めると、あと4日間で3日分の工程が残っています。いつ行うかの自由度が低くなります。一方で、1日目に目次の作成に着手するならば、3日目に中身の作成をするのか、もしくはぎりぎりまで遅らせて8日目に着手することも可能です。これは自由度がかなり高い状態です。ある工程の着手する日を決めると、その決定が他のタスクの自由度を消費してしまうことがあります。そのため、なるべく自由度を高める選択肢を選びましょう、ということです。

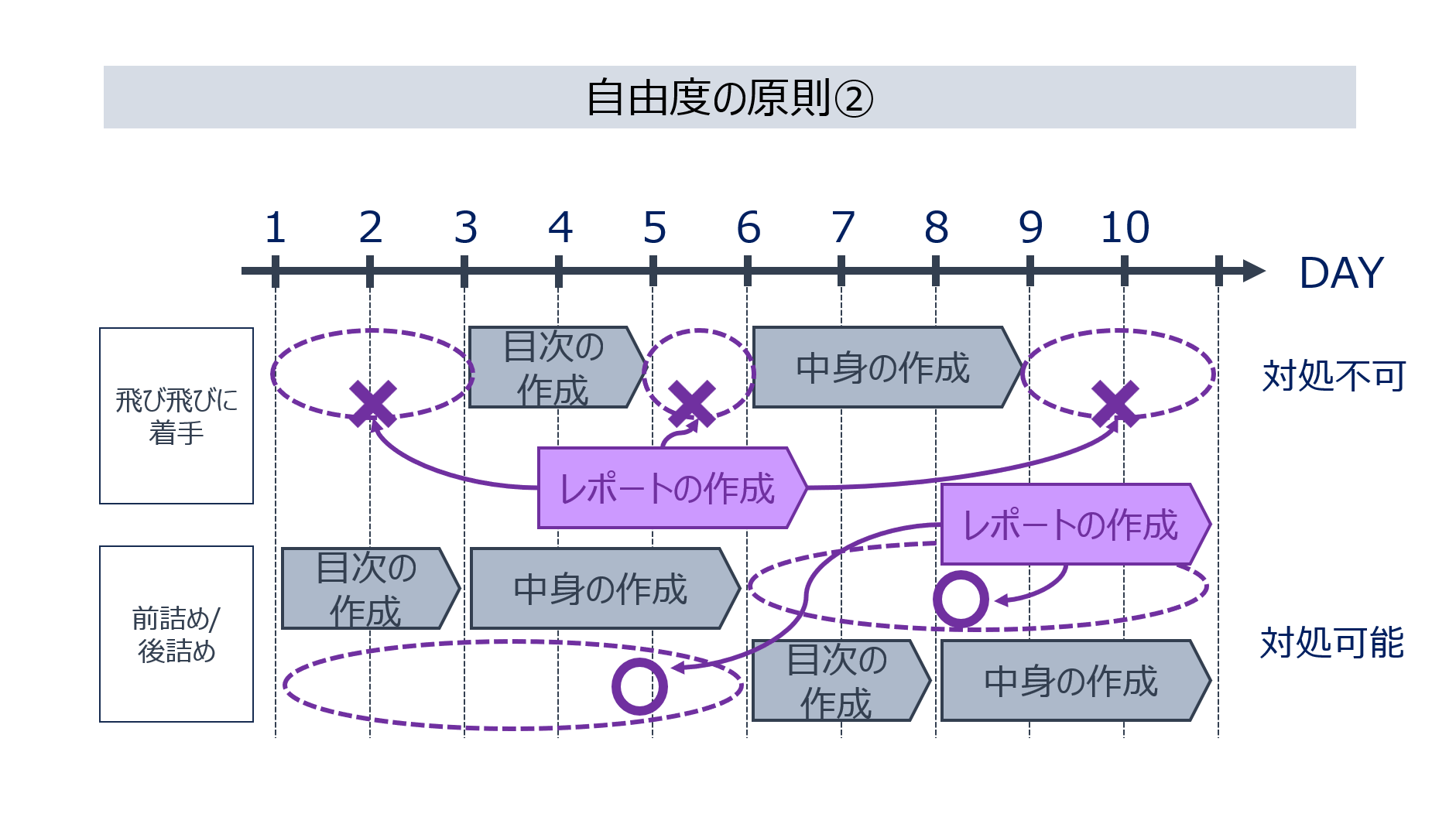

②途中で予定変更/業務追加などのために、自由度の消費を最小限に留める選択肢を選ぶ

仕事では、決められた仕事だけが粛々と進むだけではなく、急に仕事が舞い込んできたりします。予定にないけどこれを処理してくれ、お得意様だから対応せざるを得ない、などなど。先ほどのレポートの話でいくと、他の授業で別のレポートを出されてしまった、ということを想定してください。簡単なので目次を書かずとも3日で終わるとします。最初のレポートを、3日目に目次の作成、6日目に中身の作成、としていると、3日の予定が割り込んできたときに対処不可能になります。なので、空白の期間を累計で確保するよりも、連続して存在した方が対応の自由度が高いのです。そのため、工程を前に連続して詰めるか、後に連続して詰めた方がよい、ということになります。

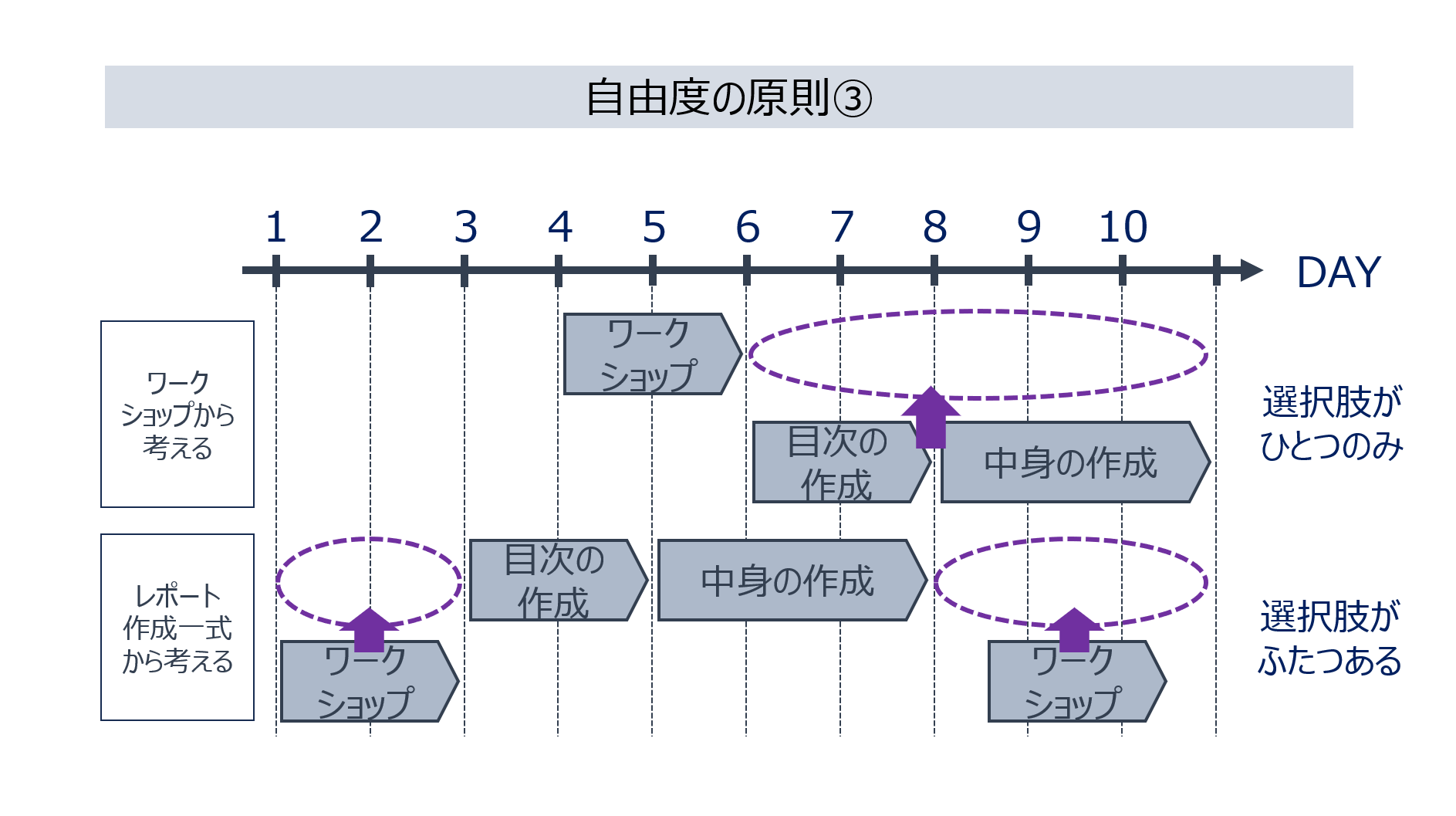

➂複数の並列なタスクがある場合は、自由度最小のタスクから考える

最後の原則です。これはレポートの話の続きで、別の業務のワークショップ実施が2日入ったとします。レポートが全体で5日の工程、ワークショップが2日です。これを10日間の内に配置して計画しようとすると、レポートをまずどうするかを考えるはずです。なぜなら、10日のうち自由にワークショップの2日をいれてしまうと、レポートが終わらない可能性があるからです。例えば4,5日目にワークショップをやろうとします。そうすると、6-10日の間にしかレポートを行える選択肢しか残されていません。こうした自由度を考えると、レポート作成一式=自由度最小のタスクから考えて、残った期間にワークショップを考える方が予定を組みやすくなります。

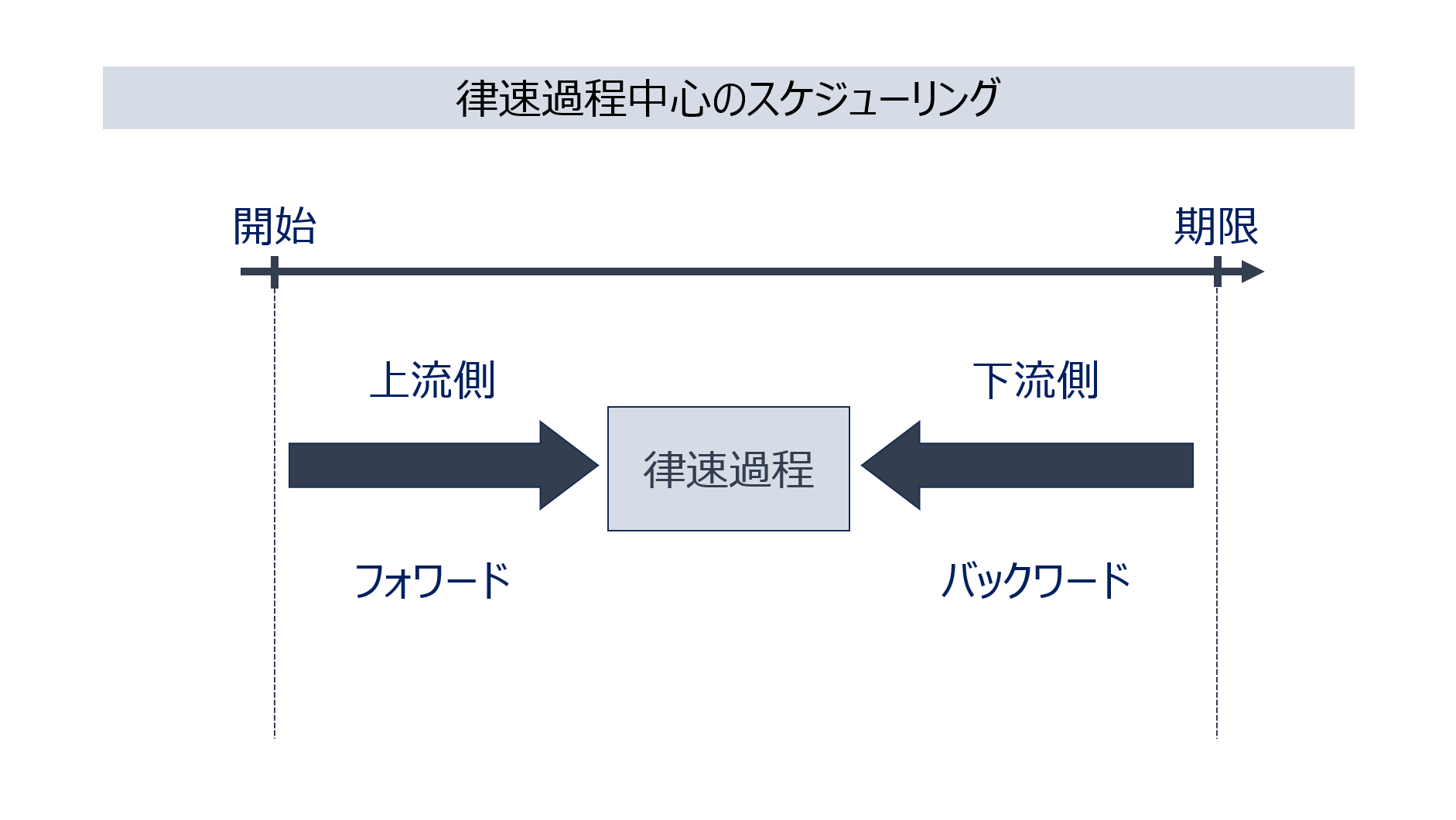

最後に、これまでのスケジューリングの話を総合して、では原則としてどういうスケジューリングを組んだらよいか、を纏めます。それは、「律速過程中心のスケジュールにする」、ということです。律速過程中心のスケジュールをもう少し噛み砕いて言えば、「自由度が最小の律速過程をまず見つけ、それよりも上流ならフォワード、下流ではバックワードでスケジューリングする」です。まず、全ての工程の中で律速過程を見つけます。旅行の話で言えば、飛行機が最も時間を要しているので律速過程でした。その律速過程に向けては、フォワード=着手する最初の工程から順々に行っていく発想で組みます。律速過程のズレを吸収できるようにできるだけ早く着手するという発想です。逆に律速過程の後は、飛行機を降りたらあとは地下鉄と徒歩なので自由度が高く、バックワード=到着する時間から逆算して設計すればOKです。このように律速過程を中心にしたスケジューリングをすることによって自由度の3原則を満たす可能性を上げます。

さて、ここまで馴染みがありそうで無いスケジューリングについて扱ってきました。馴染みが無さそうに見えても、普段の生活の中で無意識に設計している部分もあるのではないでしょうか。複数人が関わるプロジェクトや、多品種を生産する製造業では、考慮する要素が多いのと影響する範囲が広いので、スケジューリングの設計が肝となってきます。日常業務でも自由度と律速過程を意識するだけで、時間の使い方が変わるので実践されてみてはいかがでしょうか。