今回は、令和6年8月28日に内閣官房、経済産業省、厚生労働省から出されたジョブ型人事指針を読んでみたいと思います。(後ほど出てくる図表は全てジョブ型人事指針から抜粋しています)

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/jobgatajinji.pdf

これは政府が発足した、「新しい資本主義実現会議 三位一体労働市場改革分科会」により発刊された指針になります。この分科会は、日本政府が働き方の改革を話し合う場です。3つの改革を一体で進めようとしています。

①リスキリング支援 →働く人が新しいスキルを身に着けられるようにする

②職務給の導入 →仕事の内容に応じて給料を決める制度を広げる

③労働移動の円滑化 →成長分野へ人がスムーズに転職できる仕組みを整える

学ぶ→評価→転職、という流れを作って、日本全体の生産性を上げようという狙いを持っています。

弊社霧海風は人事領域を専門で取り扱うコンサルではないですが、労働市場の世の中の潮流を掴む意味でも取り扱っていきたいと思います。今回、全てを網羅的に取り上げるのではなく、弊社が独断と偏見で気になった箇所を抜粋して取り扱います。※網羅的な解説は、以下のMERCER JAPANのサマリーをご覧頂くと良いかと思います。

■富士通株式会社

〇組織デザイン

従来の日本型マネジメントは、現有人材に基づく組織設計であった。現有人材からスタートするので、経営戦略・ビジョンとのギャップを生み出してしまう結果となっていた。それを逆にして、市場、顧客、競合を踏まえた経営戦略やビジョンを先に設定し、これらを実現するための組織設計を行うことに転換。

➡歴史の古い企業だと、どうしても今ある組織をベースに考えてしまいがちです。今の部署から少し派生させたりして継ぎはぎの部署が生まれたりします。しかしここから変革を起こそうとすると、変革を行う戦略を起点としたゼロベースの組織設計をしなければ難しい、という考えに至ったのだと思います。

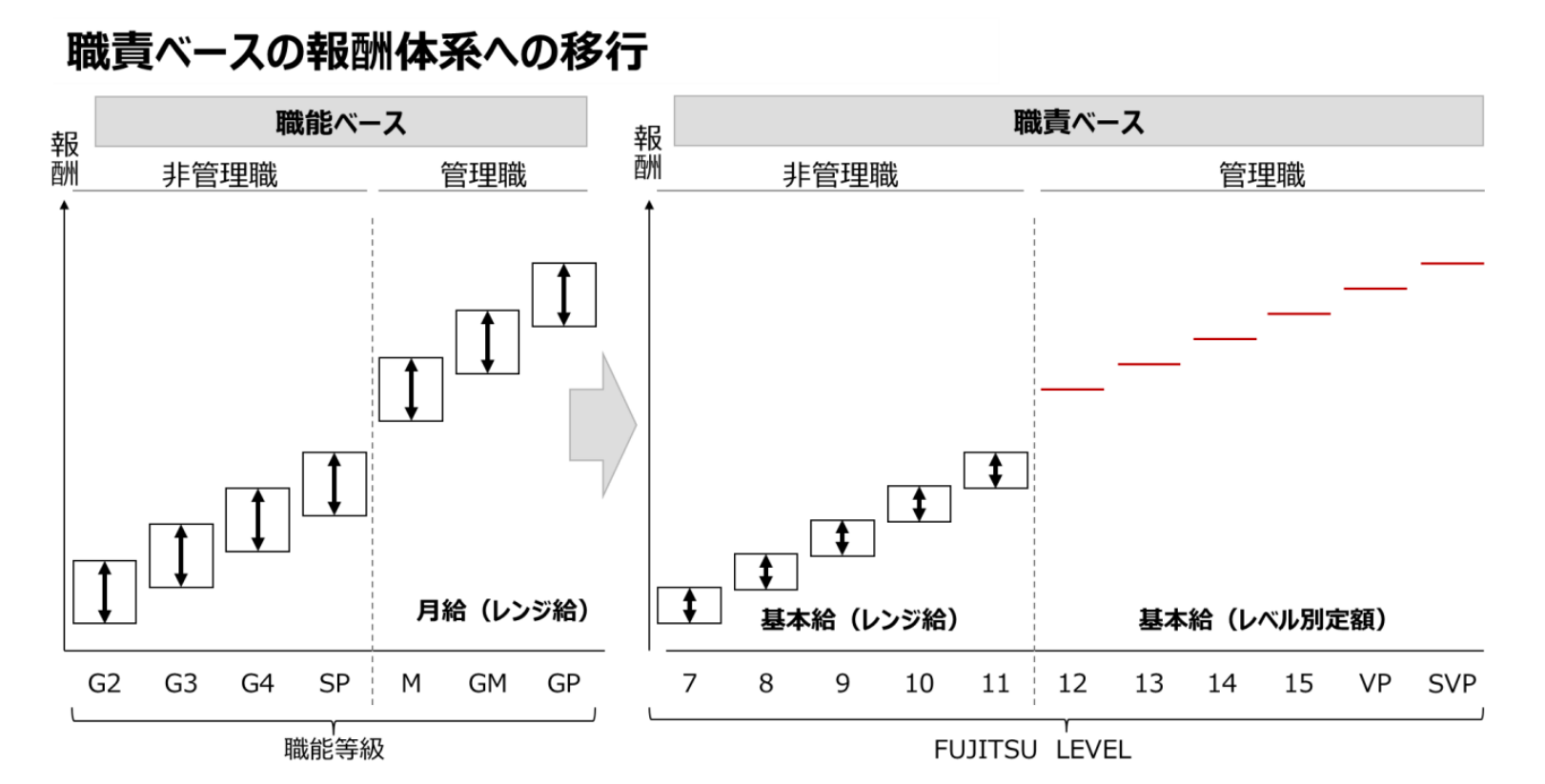

〇報酬制度

従来の報酬体系は、コンピテンシーなどに基づく等級ごとに基本給のレンジを設定した。経験年数や過去の実績などが考慮された年功的な運用となりがち。そこで、ある等級以上の管理職は、レンジを設けず、等級と基本給が完全に1対1で対応するシングルレートを採用することで年功的な運用が出来ない仕組とした。

➡同じ等級であっても年次によって報酬に差をつけるレンジ運用。これは年功序列と終身雇用の時代の思想であり、当時はマッチしていたかもしれません。しかし職務給の概念を導入していくにあたり、その概念を一切外し、役割と報酬が1対1になるようなシングルレートを設計したのだと思われます。これだと職務に応じた報酬になるため、年次といった曖昧な要素が少なくなる利点はありそうです。

■アフラック生命保険株式会社

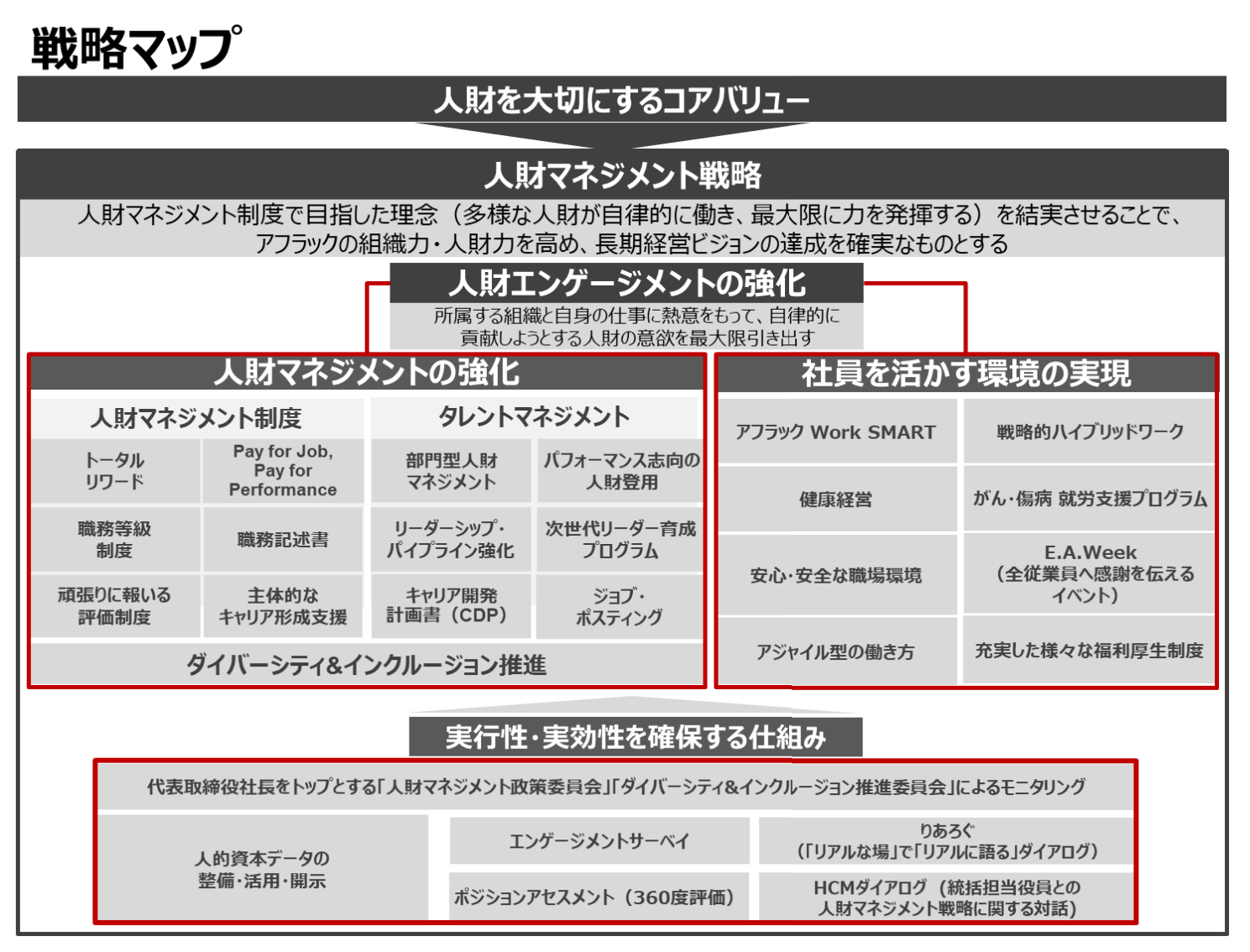

〇戦略マップ

人事制度や施策は、互いに影響しあう経路依存性があるため、一貫性をもって展開することが重要である。人材マネジメント戦略は、経営戦略に基づくものであることを明確にしたうえで、各制度や施策が制度理念に則って統合的・包括的に機能する仕組みを構築。戦略の核を「人財エンゲージメントの強化」、と定義し、「人財マネジメントの強化」、「社員を活かす環境の実現」の2本の柱が戦略の核と繋がるように制度と施策を整理している。

➡戦略マップは、経営や個々の事業のそれぞれの戦略がバラバラに機能してしまっていることから開発されたツールです。企業全体の戦略を可視化したり、事業と施策の因果関係を明示、及び企業全体の整合性を確保する用途として使われています。それを、人事組織の分野で用いたのが今回の例です。タレントマネジメントや健康経営、ダイバーシティ&インクルージョンなどのワードを断片的に取り入れても、真に人材の力を引き出すことはできない、という問題設定からこのような活用に至ったのだと思われます。

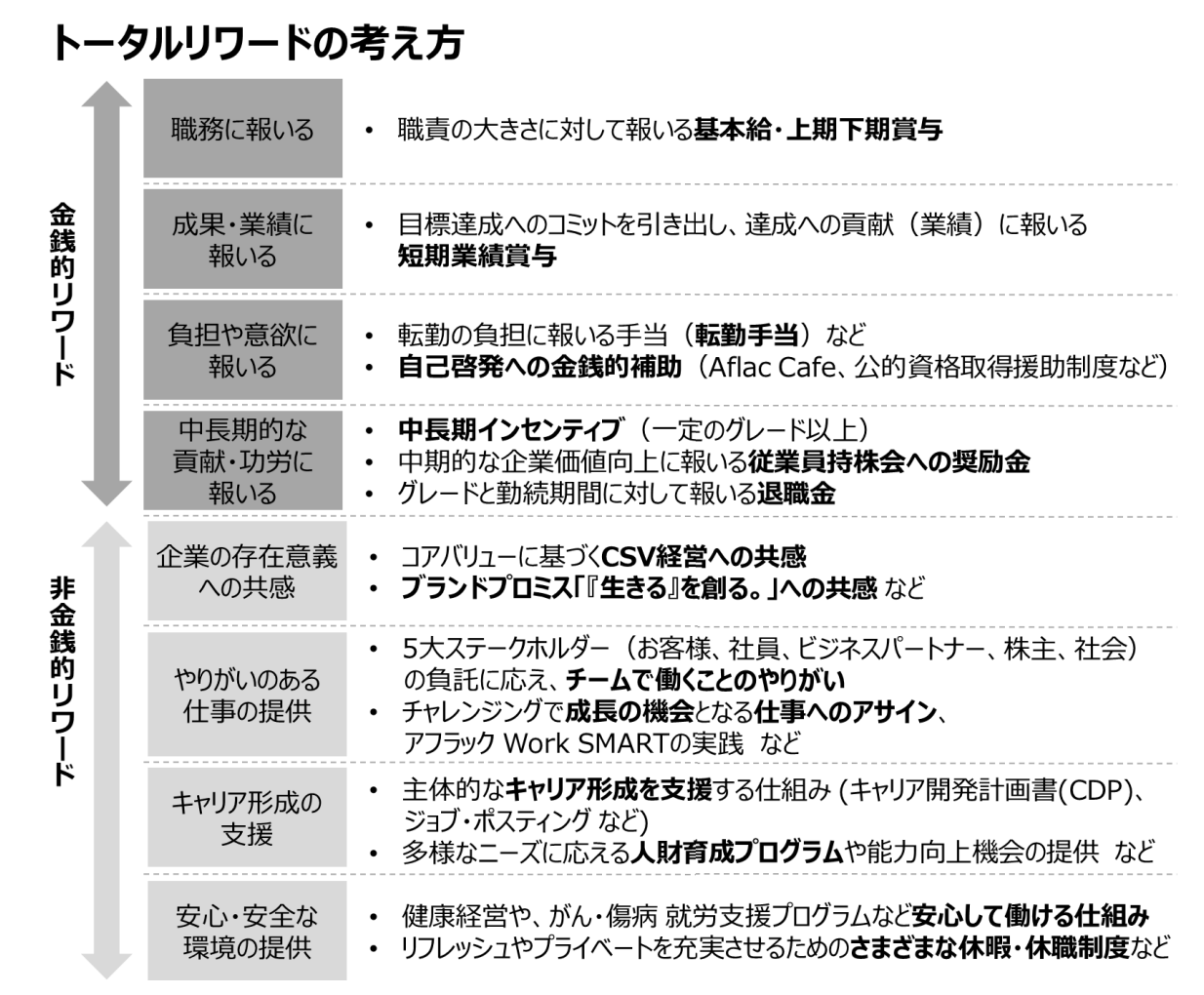

〇トータルリワード

報酬制度の設計にあたって、金銭的な報酬(リワード)が重要であることは当然だが、社員が働く上での「やりがいのある仕事の提供」、「キャリア形成に対する支援」、「安心して働くことのできる環境の整備」といった非金銭的な報酬も同様に重要であることから短期~中長期の視点から人材の成長と貢献を評価し報いるために報酬制度をデザイン。

➡人はお金のためだけに働くのではない、というのは昔から言われてきた話です。最近ではモノやサービスは誰でも手に入ります。今すぐ欲しいけど高すぎて手に入らない、というものは中々無いはずです。そこで欲求が成熟し、仕事に報酬だけを求めることが軟化してきています。そこからもっとやりがいのある仕事を、人生100年のキャリア形成の手伝いをしてほしい、といった要望に対する報酬設計ができてきたのだと推察いたします。

■中外製薬株式会社

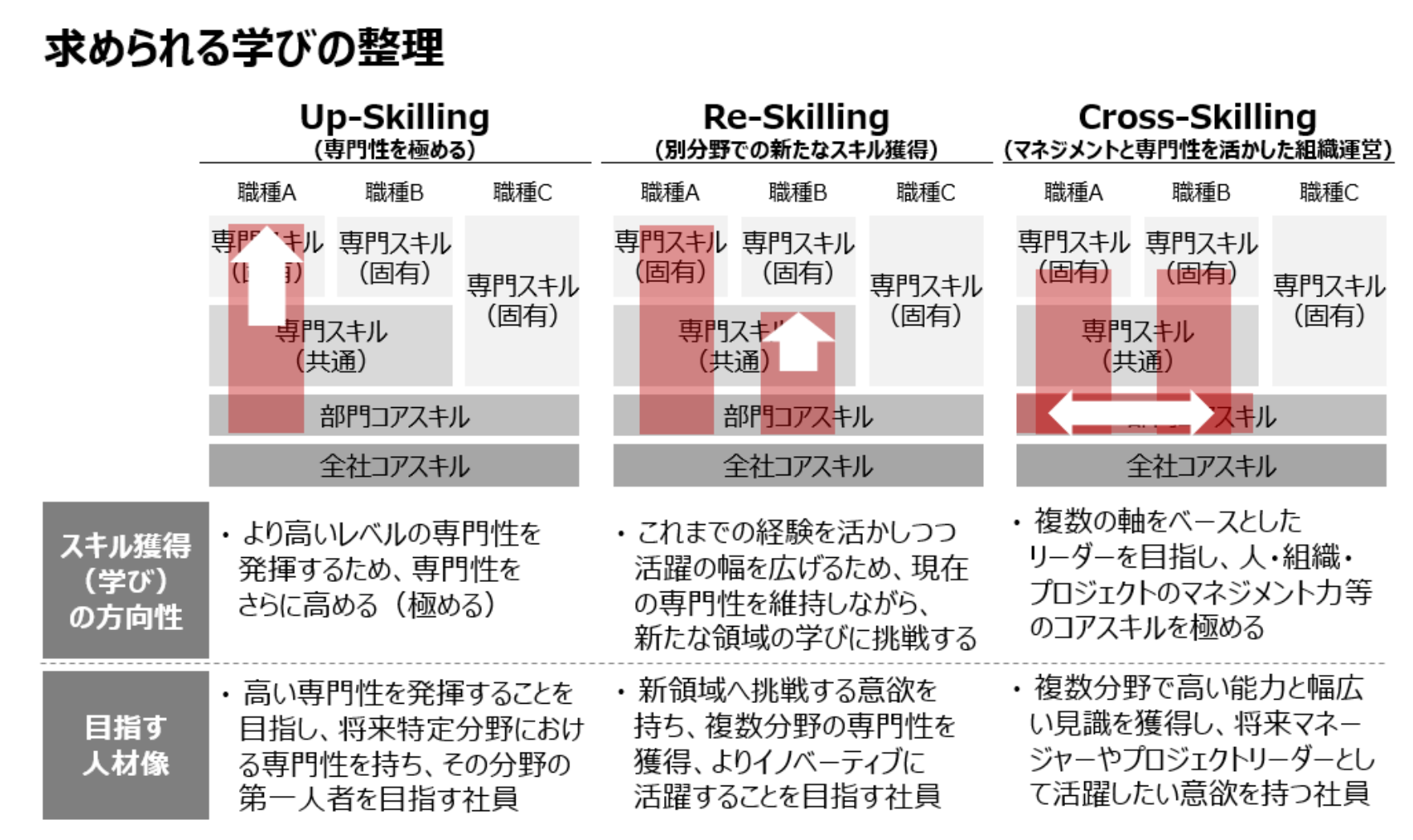

〇future skilling

リスキリングの概念が一般に普及する以前より、社員の自律的な学びに向けた方向性をfuture skillingとして提示。自分に必要な学びの方向性を意識し、専門スキルの獲得への意識づけを図る狙い。

1)up-skilling 現在の職種の専門性を高める

2)re-skilling 従前の経験を活かし、新たな分野の専門スキルの獲得を目指す。革新的な活躍を目指す。

3)cross-skilling 各分野を繋ぎ合わせるマネジメント力のスキル獲得を目指す。人・組織・プロジェクトのマネジメント力。

➡今までの直線的なスキルの習得ではなく、それぞれの目指すキャリア像に対して選択的にしている点が目を引きます。一昔前だとT字型人材を目指せ、と言われたものですが、そこから更に組織運営のスキル=cross-skillingが追加されています。生成AIによって単純な知識の習得の優先度が下がる中で、人・組織・プロジェクトのマネジメントの重要性が高まっていることを感じることができます。

■ライオン株式会社

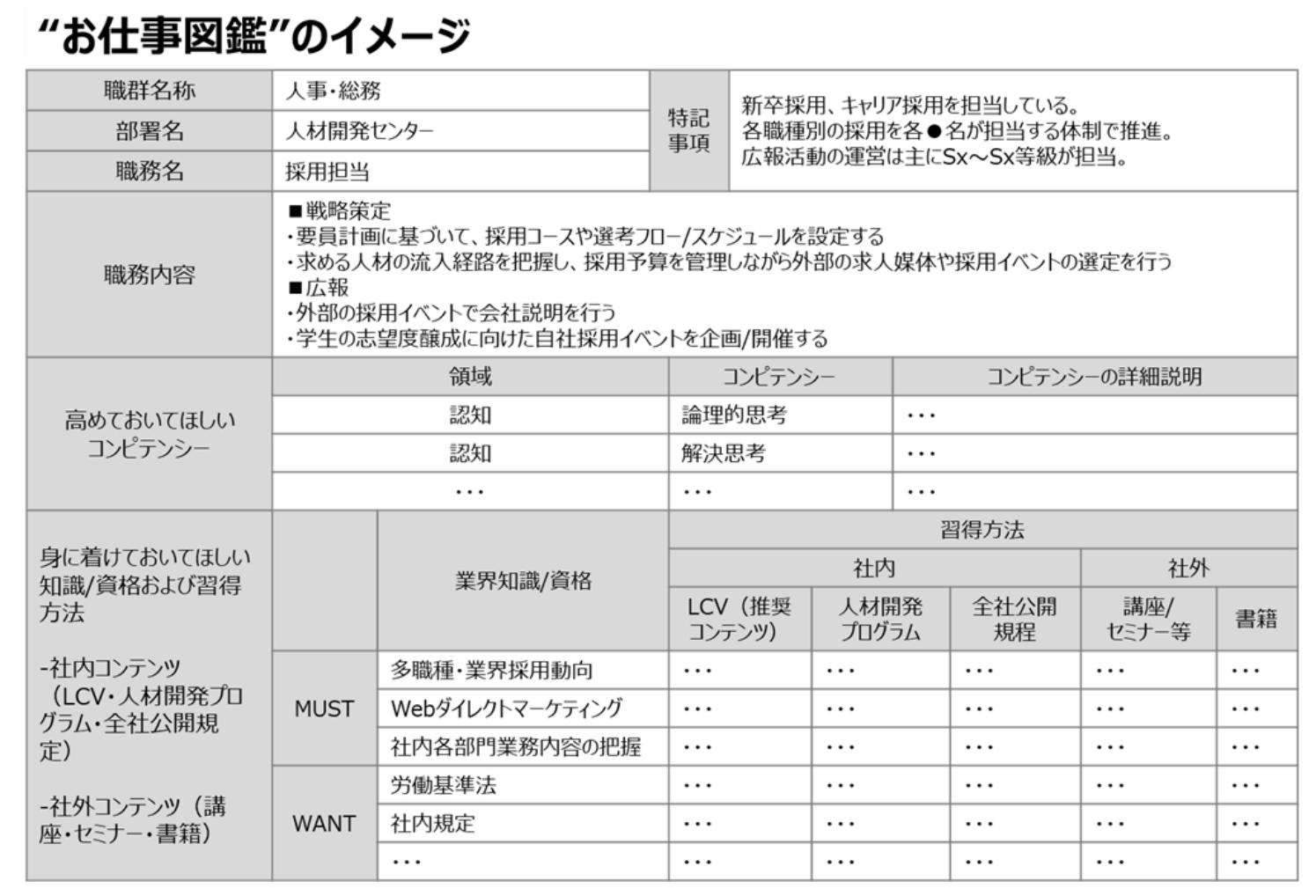

〇お仕事図鑑

社内でどのような仕事があるかがオープンにされておらず、社員が目指すべき方向性が不明確であった。そこで社内の仕事を理解してもらうために開始した取り組みがお仕事図鑑。職群・職務の内容や求められるコンピテンシーを示した上で、受講が推奨される研修内容を整理することにより、それぞれのキャリアを掴むために必要な努力の方向性を具体的にイメージできるようにした。

➡専門性が多岐に渡る中で、それぞれの業務がどんなものか、社内の方であってもお互いわからないという状況が生まれてしまっているのだと思います。そうすると、どんな仕事があってどういう能力を身に着ければよいのかがわからず、社内のキャリア形成観や部署間の流動性が乏しくなってしまう懸念があります。そうした中で始まった取り組みだと感じられます。個人的には親しみやすいネーミングである「お仕事図鑑」に惹かれました。

以上、ジョブ型人事指針で独断と偏見で気になった箇所を取り上げてみました。20社もの取組みがおさめられており、興味深いものが多かったです。その中でも特に目を引くものに焦点をあてました。弊社が支援する経営管理でKPIのテーマなどがあるのですが、KPIの活用を突き詰めていくと人事評価にも繋がります。そこで連動した論点として重要であると感じ取り上げた、というのも理由のひとつでした。